Palabra | 24,90 €

TROA

29

Guárdate de los Idus de marzo

y de tus amigos

Diego Pereda. Licenciado en Periodismo. Traductor y lector

«En ese Senado, que

en gran parte había

elegido él mismo, en

el Senado de

Pompeyo, frente a la

estatua del mismo

Pompeyo, mientras

muchos de sus

centuriones mira-

ban, allí cayó,

asesinado por los

más nobles ciuda-

danos (algunos de

los cuales le debían

todo lo que tenían),

y no solo no se

acercó a su cuerpo

ninguno de sus

amigos, sino que

tampoco lo hizo

ninguno de sus

esclavos.»

C

icerón, que esperó a que César

fuese asesinado para recuperar su

mordacidad, resumió así el último

suspiro en la vida del dictador romano.

Muchos de los senadores que le

acabarían traicionando –estaban al

tanto de la conjura al menos 60

personas-, además de haber sido

designados por César, le debían algo

más que ese cargo, al que de todas

formas había despojado de gran parte

de su valor. A pesar de su desmedida

ambición y de su sanguinario historial

en la Galia, demostró también su

clemencia perdonando a los que se

habían opuesto a él, y permitiéndoles

conservar –al menos formalmente- su

presencia en la vida pública romana.

Pero si alguien le debía todo

lo que tenía, ese fue Décimo: Decimus

Brutus Junius Albinius, que tenía unos

37 años ese 15 de marzo del 44 a.C.,

había sido su lugarteniente en la Galia,

y su destreza militar le había permitido

recuperar el antiguo esplendor de su

familia. Los suyos afirmaban descender

de uno de los fundadores de esa

misma República que, con su traición,

acabaría enterrando. El profesor Barry

Strauss, de la Universidad de Cornell y

especialista en historia militar de la

antigüedad, sostiene en

La muerte de

César

(Ediciones Palabra, 2016) que

Décimo fue el tercer hombre en la

conspiración, y quizá el más importan-

te, además de los consabidos Bruto y

Casio, con un papel fundamental en

los acontecimientos que precedieron

al magnicidio.

En concreto, la mañana de

los Idus, Décimo fue el encargado de

convencer a su íntimo amigo de que

acudiese al Senado, donde debía dejar

solventados varios asuntos de índole

política antes de partir hacia la guerra

en Partia. Su esposa Calpurnia, con un

sueño premonitorio, sospechó que

algo ocurría, y trató de retenerle, pero

Décimo logró sacarle de casa,

burlándose de sus temores. Ni siquiera

el augurio de Artemidoro –el famoso y

puede incluso que cierto «Guárdate de

los Idus de marzo»- le hizo cambiar de

opinión.

La muerte de César certificó

el nuevo rumbo. Aunque los conspira-

dores proclamaron que, con el

tiranicidio, deseaban recuperar la

preponderancia del Senado y devolver

al pueblo su poder, el resultado fue

que Octavio, al que había nombrado

hijo adoptivo de forma póstuma,

acabaría guiando a Roma hacia su

época imperial. Pero todo esto no

habría sido posible sin la participación

de Décimo; además de empujarle al

Senado aquella mañana, también

participó casi desde el principio en la

conjura y era tal su cercanía al dictador

que las últimas –y ficticias- palabras

que le hace decir Shakespeare («¿Tú

también, hijo mío?») tal vez podrían

haberle tenido a él como destinatario.

César fue un enorme estratega, un

general intrépido, un defensor del

pueblo y de los más necesitados y un

gran reformista, al que debemos

además una obra literaria notable.

Pero también cometió numerosos

errores; pretendió abandonar Roma

cuando debería haberse dedicado a

sanearla, perdonó a sus enemigos

hasta la imprudencia y desafió a los

que pretendían plantarle cara

prescindiendo de la escolta. Pero, por

encima de todo, no supo ver que

aquellos a los que llamaba amigos se

acercarían pronto a él en el Senado

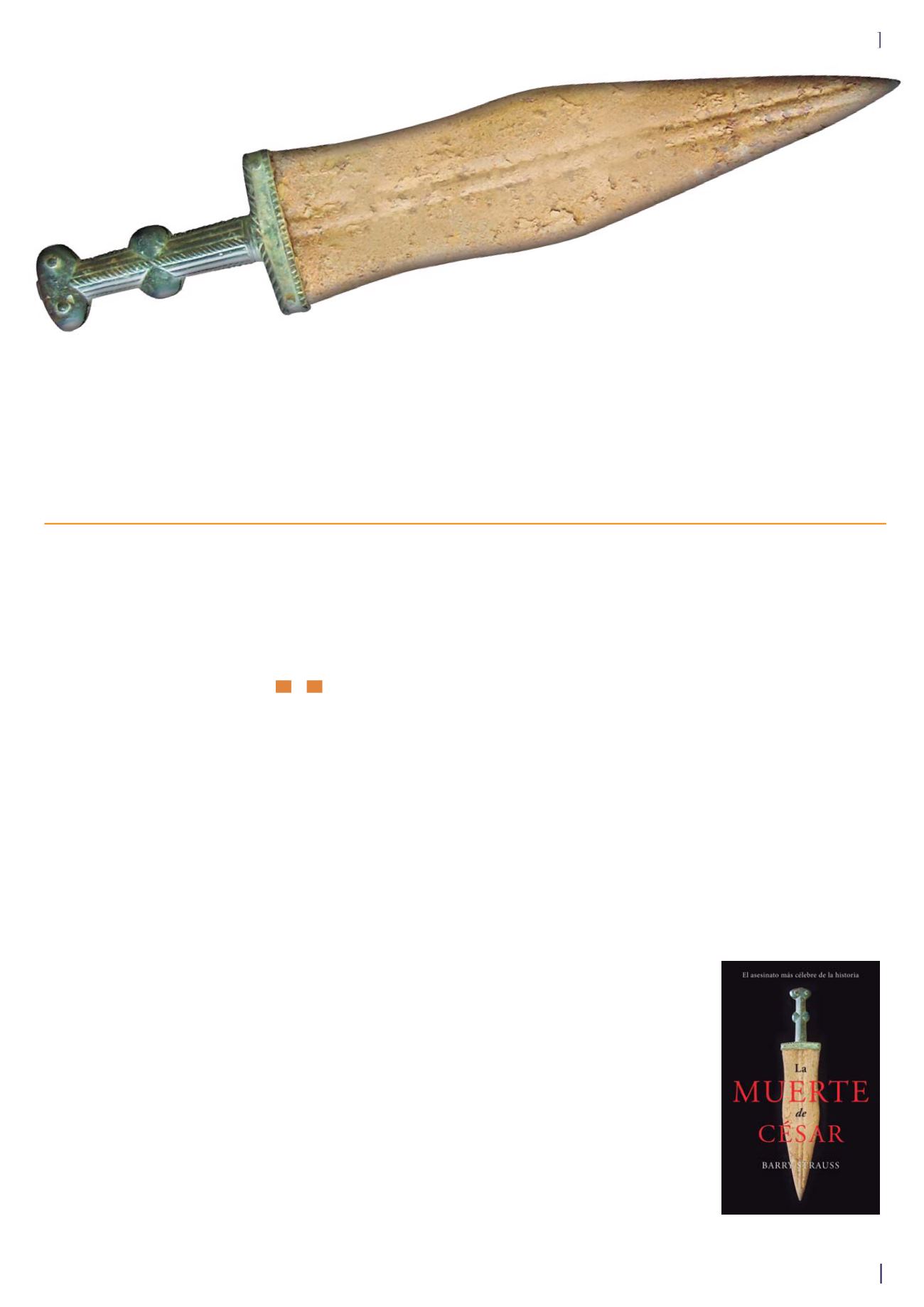

ocultando un puñal bajo las togas.

A FONDO

SL